Sesaat sebelum melemparkan molotov ke arah gedung itu, Budi tiba-tiba teringat kehidupan masa kecilnya bersama kawan-kawan di kampung. Bermain yoyo, merebus bekicot menggunakan kaleng sarden bekas, mencoret-coret boks telepon umum menggunakan obeng, mencari kodok di sawah kemudian mengikatnya pada mrecon, jajan batagor, dan mengaji saban sore di masjid. Ah, seru juga masa kecilku, gumamnya sembari menyaksikan kekacauan yang mungkin tak akan reda sampai besok lusa.

Monday, October 12, 2020

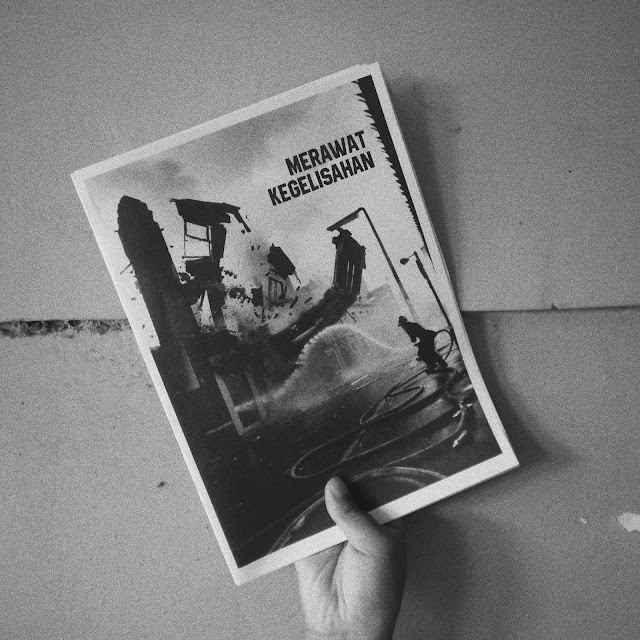

omong kosong 4.0 #4

Sate kambing yang sedang ia santap sore itu rasanya tak sesedap biasanya. Agak getir di lidah dan aromanya seperti kematian. Ia protes pada penjualnya dan meminta untuk diganti dengan sepiring sate yang baru. "Mohon maaf, kami kehabisan stok daging kambing akibat serbuan serigala minggu lalu. Supaya tetap bisa berjualan, kami menggunakan mayat-mayat keluarga dan tetangga kami yang belum sempat dibakar secara massal di alun-alun. Mohon maaf sekali lagi, karena situasi ini, kami beri es teh gratis." Ia mengangguk mengerti, kemudian minta tambah nasi.

Tuesday, June 16, 2020

fuck you and your woke opini demi konten

Di halaman klinik tempat istri saya bekerja, ada sebuah perosotan dan ayunan kecil yang terbuat dari plastik. Keduanya biasa digunakan oleh anak-anak yang sedang mengantar keluarganya berobat. Jika kami sedang menunggu ibunya praktik, Kirana selalu main di situ. Kadang sendirian, kadang bersama anak lain yang entah siapa.

Malam itu, setelah turun dari mobil, seperti biasa Kirana langsung berlari ke arah perosotan dan ayunan. Di sana sudah ada beberapa anak yang sedang bermain, kira-kira seumuran anak TK. Kirana, yang saat itu masih berumur 3 tahun, mendekat, ikut mengantri di belakang mereka. Saya berdiri mengawasi tak jauh dari situ sambil membuka ponsel. Beberapa menit kemudian, saya lihat ia masih berdiri di tempatnya semula, belum juga mendapat giliran. Saya amati, anak-anak itu tampak sengaja tidak memberinya kesempatan untuk ikut bermain.

Kemudian, seorang anak perempuan, yang tampaknya paling tua di antara mereka datang mendekat, sambil menunjuk wajah Kirana, ia berseru pada kawan-kawannya, "Anak ini jangan diajak main ya, karena mukanya hitam!"

Saya terperanjat, dan selama beberapa detik tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa orang dewasa yang ada di situ, yang sebagian pasti adalah orang tua dari anak-anak ini, hanya tersenyum canggung. Satu orang di antaranya bahkan terkekeh menyaksikan kejadian yang sungguh tak elok itu.

Kirana tampak murung. Saat itu, ia belum paham dengan konsep warna kulit dan bingung kenapa tidak boleh ikut bermain. Saya langsung mengajaknya menunggu di mobil. Untuk menghiburnya, saya membiarkannya menonton video youtube, sementara saya berusaha mengatur emosi. Kejadian itu membangkitkan ingatan tentang berbagai pengalaman pahit yang saya rasakan karena berkulit gelap, terutama saat masih kecil.

Saya sepenuhnya sadar bahwa anak kecil tadi tidak jahat dan ucapan serta pikiran seperti itu tidak datang begitu saja dari langit, tapi diajarkan oleh lingkungan dan orang-orang terdekat. Namun tetap saja, saya tidak bisa menahan segala perasaan marah, sedih, dan kecewa untuk hadir. Saat istri saya selesai praktik, masuk mobil, dan bertanya kenapa muka saya masam, jawaban saya adalah, "Baru kali ini aku ingin membakar anak kecil hidup-hidup."

Rasisme adalah salah satu hal buruk yang tumbuh subur dalam kepala orang Indonesia, dan sekarang mereka semua tiba-tiba peduli dengan hal itu? Eat fucking shit.

Malam itu, setelah turun dari mobil, seperti biasa Kirana langsung berlari ke arah perosotan dan ayunan. Di sana sudah ada beberapa anak yang sedang bermain, kira-kira seumuran anak TK. Kirana, yang saat itu masih berumur 3 tahun, mendekat, ikut mengantri di belakang mereka. Saya berdiri mengawasi tak jauh dari situ sambil membuka ponsel. Beberapa menit kemudian, saya lihat ia masih berdiri di tempatnya semula, belum juga mendapat giliran. Saya amati, anak-anak itu tampak sengaja tidak memberinya kesempatan untuk ikut bermain.

Kemudian, seorang anak perempuan, yang tampaknya paling tua di antara mereka datang mendekat, sambil menunjuk wajah Kirana, ia berseru pada kawan-kawannya, "Anak ini jangan diajak main ya, karena mukanya hitam!"

Saya terperanjat, dan selama beberapa detik tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Beberapa orang dewasa yang ada di situ, yang sebagian pasti adalah orang tua dari anak-anak ini, hanya tersenyum canggung. Satu orang di antaranya bahkan terkekeh menyaksikan kejadian yang sungguh tak elok itu.

Kirana tampak murung. Saat itu, ia belum paham dengan konsep warna kulit dan bingung kenapa tidak boleh ikut bermain. Saya langsung mengajaknya menunggu di mobil. Untuk menghiburnya, saya membiarkannya menonton video youtube, sementara saya berusaha mengatur emosi. Kejadian itu membangkitkan ingatan tentang berbagai pengalaman pahit yang saya rasakan karena berkulit gelap, terutama saat masih kecil.

Saya sepenuhnya sadar bahwa anak kecil tadi tidak jahat dan ucapan serta pikiran seperti itu tidak datang begitu saja dari langit, tapi diajarkan oleh lingkungan dan orang-orang terdekat. Namun tetap saja, saya tidak bisa menahan segala perasaan marah, sedih, dan kecewa untuk hadir. Saat istri saya selesai praktik, masuk mobil, dan bertanya kenapa muka saya masam, jawaban saya adalah, "Baru kali ini aku ingin membakar anak kecil hidup-hidup."

Rasisme adalah salah satu hal buruk yang tumbuh subur dalam kepala orang Indonesia, dan sekarang mereka semua tiba-tiba peduli dengan hal itu? Eat fucking shit.

Sunday, April 19, 2020

gelisah

Zine ini adalah upaya untuk menghadirkan kembali kegelisahan, gejolak-gejolak dan badai dalam kepala yang menggerakkan tangan untuk mengambil bolpen, kamera, tanah liat, spatula, kuas, laptop, bongkahan kayu, atau apa pun itu untuk membuat sesuatu. Suatu ikhtiar dalam membangkitkan kembali dorongan untuk mencipta yang telah lama mati suri di ruang-ruang tergelap, tersingkirkan oleh rutinitas, deadline pekerjaan, hasrat menjadi keyboard warrior, anggaran belanja bulanan, rapat RT, cegukan yang tak kunjung reda, atau target kurang masuk akal untuk memiliki saldo 1 M sebelum umur tiga lima. Bahwa setiap orang memiliki kegelisahan untuk perihal yang berbeda-beda, itu tak jadi soal. Yang utama ialah kesadaran untuk menerima kegelisahan itu sendiri, merawatnya, dan kemudian merayakannya dengan sebaik mungkin. Tabik.

(Klik pada gambar untuk mengunduh)

(Klik pada gambar untuk mengunduh)

Sunday, March 22, 2020

meringkuk dalam gua

Hari kesepuluh semenjak dikeluarkannya memorandum terkait pencegahan corona di tempat kerja, kantor terasa semakin lengang. Beberapa poin perihal social distancing yang awalnya saya anggap agak berlebihan, saat ini menjadi hal yang biasa. Karyawan diimbau untuk sesedikit mungkin bertemu dengan orang lain. Belum ada arahan untuk work from home secara total memang, tapi ada batasan untuk jumlah karyawan yang boleh datang ke kantor. Sepi sekali rasanya.

Apa lagi, saya bekerja dalam divisi kehumasan. Nyaris tak ada yang bisa dikerjakan belakangan ini, baik di kantor maupun di rumah. Pekerjaan saya sebagian besar berhubungan dengan orang lain, pekerjaan yang mensyaratkan interaksi yang kini dibatasi. Beberapa program bulanan dibatalkan, roadshow ke berbagai daerah yang menjadi agenda rutin sepanjang bulan Ramadan dibatalkan, liputan berita untuk media internal dibatasi, media gathering dibatalkan. Ini semua terasa seperti weekend super panjang yang kurang menyenangkan. Ganjil sekali, hari-hari belakangan ini saya justru rindu bekerja.

Bukankah menakjubkan, betapa tatanan sosial, ekonomi, politik, dan entah apa lagi yang selama ini terasa mapan mampu dijungkirbalikkan oleh makhluk kecil ini? Betapa kita ternyata sangat rapuh dan segala pencapaian yang kita raih dalam ribuan tahun episode peradaban seolah tak ada apa-apanya di hadapan sebuah virus. Betapa kita sesungguhnya tak berbeda dari manusia purba yang meringkuk ketakutan di dalam gua saat geledek menyambar di malam buta, tak peduli secanggih apa pun teknologi yang tertanam pada segala perangkat di sekeliling kita.

Kita takut dan bersedia melepaskan apa pun yang kita punya agar selamat dari pandemi ini. Setiap grafik, setiap data, setiap temuan atas fenomena ini membuat kita semakin cemas, membuat kita rajin memanjatkan doa agar petaka ini kalau bisa hanya menimpa orang asing di seberang lautan sana, dan bukan tetangga apa lagi diri kita. Kita meletakkan jarak sekian hasta dari orang lain dengan harapan tak ada nasib buruk yang diam-diam menyusup ke saku baju atau lubang hidung. Ribuan tahun kemudian, kita kembali meringkuk di lantai gua masing-masing.

Seolah segala keterasingan ini belum cukup gloomy, hidup kita juga masih harus dibumbui dengan berbagai macam hal yang membuat kita mengurut dada: omong kosong milik para buzzer, para politikus yang perilaku dan congornya sama-sama mengkhawatirkan, penimbun masker dan hand sanitizer, ambruknya pasar modal, serbuan informasi yang tak jelas kebenarannya di grup chat, serta bayangan suram tentang perantau yang kemungkinan tidak bisa berlebaran di kampung halaman.

Tapi, separah apa pun keadaan hari ini, semua akan lewat belaka. Hidup akan kembali normal serupa sedia kala. Vaksin akan ditemukan, yang sakit akan sembuh, ekonomi akan membaik, dan kota akan kembali diisi hiruk pikuk. Manusia adalah spesies paling tangguh dan keras kepala yang pernah berjalan di atas planet ini. Sepandir apa pun kita, kita mampu untuk membangun kembali rumah dari puing terakhir yang ditinggalkan oleh bencana sebesar apa pun. Kita tak akan punah jika bukan kita sendiri yang berinisiatif melakukan bunuh diri massal.

Tenang saja, kita telah dikutuk untuk berumur panjang.

Apa lagi, saya bekerja dalam divisi kehumasan. Nyaris tak ada yang bisa dikerjakan belakangan ini, baik di kantor maupun di rumah. Pekerjaan saya sebagian besar berhubungan dengan orang lain, pekerjaan yang mensyaratkan interaksi yang kini dibatasi. Beberapa program bulanan dibatalkan, roadshow ke berbagai daerah yang menjadi agenda rutin sepanjang bulan Ramadan dibatalkan, liputan berita untuk media internal dibatasi, media gathering dibatalkan. Ini semua terasa seperti weekend super panjang yang kurang menyenangkan. Ganjil sekali, hari-hari belakangan ini saya justru rindu bekerja.

Bukankah menakjubkan, betapa tatanan sosial, ekonomi, politik, dan entah apa lagi yang selama ini terasa mapan mampu dijungkirbalikkan oleh makhluk kecil ini? Betapa kita ternyata sangat rapuh dan segala pencapaian yang kita raih dalam ribuan tahun episode peradaban seolah tak ada apa-apanya di hadapan sebuah virus. Betapa kita sesungguhnya tak berbeda dari manusia purba yang meringkuk ketakutan di dalam gua saat geledek menyambar di malam buta, tak peduli secanggih apa pun teknologi yang tertanam pada segala perangkat di sekeliling kita.

Kita takut dan bersedia melepaskan apa pun yang kita punya agar selamat dari pandemi ini. Setiap grafik, setiap data, setiap temuan atas fenomena ini membuat kita semakin cemas, membuat kita rajin memanjatkan doa agar petaka ini kalau bisa hanya menimpa orang asing di seberang lautan sana, dan bukan tetangga apa lagi diri kita. Kita meletakkan jarak sekian hasta dari orang lain dengan harapan tak ada nasib buruk yang diam-diam menyusup ke saku baju atau lubang hidung. Ribuan tahun kemudian, kita kembali meringkuk di lantai gua masing-masing.

Seolah segala keterasingan ini belum cukup gloomy, hidup kita juga masih harus dibumbui dengan berbagai macam hal yang membuat kita mengurut dada: omong kosong milik para buzzer, para politikus yang perilaku dan congornya sama-sama mengkhawatirkan, penimbun masker dan hand sanitizer, ambruknya pasar modal, serbuan informasi yang tak jelas kebenarannya di grup chat, serta bayangan suram tentang perantau yang kemungkinan tidak bisa berlebaran di kampung halaman.

Tapi, separah apa pun keadaan hari ini, semua akan lewat belaka. Hidup akan kembali normal serupa sedia kala. Vaksin akan ditemukan, yang sakit akan sembuh, ekonomi akan membaik, dan kota akan kembali diisi hiruk pikuk. Manusia adalah spesies paling tangguh dan keras kepala yang pernah berjalan di atas planet ini. Sepandir apa pun kita, kita mampu untuk membangun kembali rumah dari puing terakhir yang ditinggalkan oleh bencana sebesar apa pun. Kita tak akan punah jika bukan kita sendiri yang berinisiatif melakukan bunuh diri massal.

Tenang saja, kita telah dikutuk untuk berumur panjang.

Thursday, January 2, 2020

omong kosong 4.0 #3

Beberapa hari lalu gigi geraham sebelah kananmu terasa sakit, begitu sakit sehingga kau berpikir betapa selama puluhan tahun kau kurang menghargai hidup tanpa sakit gigi. Kata dokter, gigi bungsumu tidak kebagian tempat untuk tumbuh, sehingga ia hadir dengan posisi yang ganjil; miring ke dalam dan hanya muncul sebagian ke permukaan gusi. Posisi yang ganjil ini menyebabkan sisa makanan menumpuk dan sulit dibersihkan, dus, muncullah infeksi. Kenapa rasanya banyak orang yang bermasalah dengan gigi yang telat tumbuh ini, ya? Pencarian google memberimu jawaban: nenek moyang manusia memiliki rahang dan gigi yang kuat untuk mengunyah segala jenis makanan, namun apa yang dimakan keturunannya semakin lama semakin lunak, sehingga proses evolusi melemahkan rahang dan gigi geraham paling bontot itu. Menarik. Lalu kau berpikir begini: jika kita membuat eksperimen dengan memodifikasi tubuh seseorang (misal, memotong telinga kirinya), kemudian kita lakukan hal yang sama pada keturunannya, dan hal yang sama pada keturunannya lagi, kira-kira perlu berapa generasi sampai muncul spesies manusia yang lahir dengan satu telinga? Kau dulu anak IPS, tidak tahu banyak tentang biologi (dan sejujurnya, tidak tahu banyak tentang ilmu sosial juga), sementara pencarian google tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sudahlah, mau bagaimana lagi. Ngomong-ngomong, sekarang sudah waktunya minum antibiotik dan asam mefenamatmu, kau tentu tidak mau memiliki keturunan yang mengalami sakit gigi seumur hidupnya gara-gara nenek moyangnya luput minum obat, bukan?

Subscribe to:

Comments (Atom)